高校受験期間中も長時間ゲームに熱中していた息子だったが、ゲームで遊ぶ時間を大切にし続けて灘高校に合格した

東大生となった息子が大好きなテレビゲームのことです。高校卒業まで平日は2時間、休日は一日8時間していました。

決して長時間ゲームをすることを推奨しているわけではありませんのでご注意ください

長時間ゲームをしていても成績は悪くありませんでした(高校3年生になると流石に休日は勉強時間が少し増えましたが、それでも休日、平日共に必ずゲームをする時間を大事にしていました)。

世間では「ゲーム中毒」「ゲーム依存症」という言葉が聞かれるようになりましたね。

高校受験期も息子は一日ゲームをしていて、休日は最高12時間遊んでいました。私も最初は不安でした。

なぜこの子は灘高校を目指してるのに勉強を一生懸命しないんだろう?

私は不安になりました。

「もうそろそろやめたら?」と何度も言い聞かせても、

ちゃんとやってるって!

と怒ってやめてくれませんでした。通っていた進学塾の先生にも相談したことがあります。

成績が順調にいってるので大丈夫ですよ、本人の生活リズムもありますからそのままで良いと思います

先生はそう話していました。

私は不安に思いながらも先生が大丈夫だといってるのでそれ以降注意するのをやめました。

塾で勉強に集中し、家ではゲームをするスケジュールになっていた

息子は受験当日の朝もゲームをしていましたが灘高校に合格しました。

満点は取らなくてもいいねんで、及第点とれば大丈夫やねんから。要領よくやらないと身が持たへんで、なんでもバランスが大事やと思う

今思えば、進学塾で要領よく勉強するコツなどを自然と先生から教わったのかもしれません。塾で集中して勉強を教わり、家ではリラックスしてゲームをするというスケジュールになっていました。

灘高生だった頃も休日は長時間ゲームをしていたが、短時間学習は続けていた

高校時代は休日は8時間ゲームをしていました。

でも毎日、土日も欠かさず最低でも1時間か2時間は必ず勉強し、高校3年に近づくにつれ勉強する意識だけは増えていました(大学受験を控えているのに塾にも行かず、PCゲームを日々楽しんでいる息子の後ろ姿を見ていると私はすごく不安でしたが)。

息子が生まれる前から「大学受験の時期には塾に行かせる」ことを頭に描きながら育ててきたんですが、本人に「塾行った方がいいんじゃないの?」と聞いても「必要になったらその時行くから」と全く通塾を考えてくれませんでした。

こんな調子で東大を受験しました。

大丈夫ちゃんとやってるから。なんでもかんでもゲームのせいにするのは簡単やで、そのほうが楽やからね

浪人生となってから、初めて1日6〜7時間は勉強するようになった

一回めの東大受験は二次試験の点数があともう少しという感じで浪人生活が決まりました。

浪人生時代、さすがに自分でもまずいと思ったのかゲームは一日1時間程度に抑えて大学受験勉強に時間をかけていました。

東大受験が迫ってくる時期になるにつれて、ゲームをする時間は0分になっていきました。

ゲームに対する個人的な感想

ゲーム用コントローラーではなくマウスとキーボードでFPSというゲームを遊んでいるのですが、私が挑戦しても脳と手が思った様に連動しないのと、常に多方面から何かを意識、予測しながら先に行動し実行しないといけないので無理でした。

マウスとキーボードを操作して遊ぶ事だけでもすごい事をやってるんだなと実際にやってみて感じ「このゲームをサクサクと秒速で処理し瞬時に対策をその都度変えてやっている息子はすごいな」と思いました。

eスポーツに出場されているトッププレイヤーの方々も脳と手をかなり酷使されていると思います。

灘校時代は、ゲームを長時間しても語学習得熱や知識欲が半端なく高まっていった

「長時間ゲームをすると言語能力が低下する」という研究結果もあるそうですが、息子は正反対で、ますます英語習得に力が入っていったり、漢文や古文をもっと深く知りたいと専門書を購入、人を描いてみたいとデッサンもしたいと本も購入、最近は自分の知らない事をさらにもっと知りたいと知識欲が半端なく出てきていました。

逆に親が戸惑ったくらいです。

灘高校時代は「フランス語勉強するわ」と自分でロゼッタストーンのフランス語学習アプリを買ったり、フランス語の発音CDを聞きながら自分で声に出して勉強するようになりました。

そして「絵を描いてみたい」とグラフィックツールを購入し、PCで絵も描くようになりました。

幼い頃にクリエイティブゲームにハマる〜3D視点ゲームの良さ〜想像の世界で新しいものを生み出す事に興味を持つようになる〜

3D視点のゲームは、自然と空間認識能力、立体の把握の練習にはなったと思います。

子供一人の観察結果だけですが・・・。

視覚から擬似的に縦、横、奥行きというものを認識する癖がつきます。また、空想の世界で新しいものを自分で作り上げる喜びを体感することができます。

息子はクリエイティブ系ゲーム(マインクラフト、テラリアなど)で3D、2D視点で創造するゲームをよく好んでアイテムや、ステージ、レースコースなど制作していたのでそのおかげもあると思います。

特に現在主流のゲーム制作のグラフィックツールなんかは3D視点ですのでこの感覚に慣れていないと作成できません。

2D視点(平面)で書き慣れている人にはハードルの高いツールになります。

私は見たものをそのままそっくりに描く静物デッサンが得意だったのですが、想像力豊かなイラストが全く描けなくて、またアニメーションも全然できなかったのでゲーム業界で働くことを断念しました

少し、話が逸れてしまいますがゲームデザイナーに必要な能力は何か自分の経験を思い出して書いてみました。

TVゲーム業界で働いていた私が体験した話〜CGデザイナーはデッサン力の高さよりも想像画力があり、CGツールを扱えることが大切〜

私は大手ゲーム会社のカプコンでゲームデザイナーとして働いていました。

現在も業界で就職人気上位に入る会社で就職倍率もすごく高いところです。バイオハザードやモンハンを作っている会社と言えば知っている方はすぐわかりますね〜。

当時はちょうど2D視点のドット絵制作のゲームから3D視点の3DCGツールで描くゲーム制作へとTVゲーム業界は転換期を迎えていました。

デッサンなどの平面上の描写が得意な人でも3Dツールになると途端に描けなくなることも普通にありました。デッサン、2次元イラストが得意なだけじゃ太刀打ちできなかった方々の実体験を何度も見てきています。

現在でも個人差はありますが、平面上での描画力は優れていてもやっぱり3Dツールを習得できないからCGデザイナーを断念された方も時々見受けられるようです。

余談ですが、デッサン力が高くても想像画力が圧倒的に拙いとTVゲーム制作の仕事をしていくのは大変かもしれません。

芸大ピアノ科卒の姉が「ピアノ奏者もそうだけど、クラシックは上手くてもジャズやカジュアル系を弾くと教科書みたいな弾き方する人の場合となんか似てるよね」と話していました。

逆にそれほどデッサンがそこまで上手でない方がものすごく3DCGの製作技術力が高かったり、プロで独立してやっていけるレベルの想像力の高いイラストを描ける人がいるゲーム制作の世界です。

それだけ、常に高さや奥行きを意識した擬似空間内でのものづくりや想像力をはたらかせて、何もないところからキャラクターや世界を生み出す力は人によって向き不向きがあります。

粘土や彫刻などの常に奥行きを把握しながらものづくりする造形物制作が得意な方は3Dツールを使う作業にも向いていると思います(ゲームデザイナーは学歴をそれほど重要視されてない傾向は他のゲーム職種よりはあると思いますが、企画担当になると学歴が考慮されることが増えるようです)。

建築設計ツールも3D視点でありますね。

普段からイラストを描いたりアニメーションを考えることが大好きな方もゲーム制作の仕事に適していると思います。

話を元に戻しますね〜

ゲームとの付き合いかた

我が家の場合を思い出して書いてみましたので参考程度にご覧ください。

自分で遊ぶ時間を決めさせてみる

遊ぶ時間をお子さんに決めさせるのも良いかもしれませんね。人から言われるよりも、自分で決めた事はまだ守ってくれていたような気がします。

気持ちの切り替えができるように普段からトレーニングしてみる

息子の様子を長期間見ていると、気持ちのオン・オフの切り替えが上手なところがありました。

ハマってしまってなかなか他の事ができなくなるお子さんは、気持ちを切り替えるトレーニングなどされると良いかもしれませんね。できるようになると、別の事でも対処できるようになり日々を暮らしやすくなります。

実は私は発達障害の症状があり息子と逆で気持ちの切り替えが下手なんです。

実社会に出ると、この部分は仕事をしていく上でもかなり重要になってくるので幼い頃から身につけておくのは大変良いことだと思います。

ゲームの内容から興味の幅を広げてあげる

お子さんのアンテナをたくさん増やしてあげるのもいいですね。

そのためには好奇心をもっと強くしてあげて、色々なところに興味を持たせてあげたり体験させてあげたりすると、少しずつゲームばかりの思考から離れていくと思います。ゲームの世界観からあることに興味を持ち、その方向へと進んでいく事もあります。

息子がそうでした。TVゲームのマインクラフト、ディスティニー2からプログラムやwebセキュリティー、宇宙関係(宇宙通信に関するプログラム)、オンラインゲームとEスポーツ動画視聴から英語習得に興味が広がりました。

灘校時代は海外Youtuberによる「チートプレイヤーとの対戦でも勝てる攻略法」の内容の英語実況を聞きながら、FPSの練習を1時間ほどPCでしていました。

お子さんが好きなゲームに登場するジャンルや情報などリンクする分野を見つけてあげるのも良いと思います。

色々な事に興味をもち、その中の一つにゲームがあるように視野を広げてあげると長時間遊んでいても今の息子のように両立してやっていけると思います。

ゲームから広がる興味|マインドマップを作って自分のことを探ってみると将来の夢が広がるかもしれない

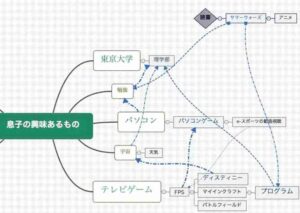

息子の興味のあるものをマインドマップで作ってみました。

使用したのはXMindというツールです。無料版を使ってみました。

マインドマップは考えている事を図で視覚化できる手法です。記憶をまとめる事や新たな考えを生み出す事ができるようになるそうです。

私は小さい時から「将来何になったらいいのかな?」など全く考えない子供だったので漠然と生きてきましたが、小さい頃にこのような事を知っていたら今頃別の生き方をしていたと思います。

私は文字で理解するより図や絵で理解する方が好きだったのでマインドマップと早く出会ってればよかったなと思いました。

説明も読まずに適当に作ったので間違ってるかもしれませんが

図に書き込むのを忘れましたが、FPS→英語→フランス語という方向もありました。最近は妙にフランス語の習得に力を入れていて「大学でも習いたい」と本人は言い、東大では第二外国語はフランス語を選びました。

お子さんがマインドマップを紙に書いて作ってみても面白いかもしれませんね。

成長するまで書き足していっても面白いと思います。

ツールはPCに綺麗に載せたいので利用してみました。

マインドマップから知る、「自分」

自分が今、どんなことに興味があるのか、そこから何か新しい目的が生まれるのか、成長していくに連れてマップが広がっていくのを目で理解できるのも良いなと思いました。

子供がどのような経路をたどって現在の目的や目標を持っているのかわかりやすいと思います。

息子はゲームを通して色々な興味へと視野が広がっていきました。

浪人時代は勉強に専念、ゲームはほとんどしませんでしたが、東大生になった今は「勉強とゲームを両立してやっていく」と息子は話していました。